你抢到德寿宫的门票了吗?

万众期待的德寿宫今天终于试开放啦,迎来第一批市民游客。

正常9点半开门,早上9点不到,南宋德寿宫遗址博物馆面朝望江路的大门口,已经挤满了等待入场的市民。

从萧山坐地铁赶来的任女士,幸运成为了第一位扫码入场的观众。

“我是摄影爱好者,自从德寿宫的红墙火了之后,我就隔三差五从萧山跑来这里打卡拍红墙,不知道来了多少次了。每次拍的照片发在朋友圈,都会得到很多很多的好评和点赞。尤其是外地的朋友,说羡慕杭州,总说要为了红墙来杭州,特别开心。”任女士刚刚退休,闲不住地她喜欢到处走走逛逛,“好不容易蹲点抢到的参观门票,是无论如何都要来的,很多朋友那天也在抢,可惜都没抢到。我就先来看看,把红墙内的风景拍下来,分享给大家。”

由于今天周二是工作日,上午第一波“进宫参观”的观众主要还是老人居多。

在德寿宫望江路大门口,已经竖起了醒目的海报,今天伴随着试开放,馆内还同步优化推出了人性化进馆政策——“70周岁以上老人凭身份证、老年卡,可现场预约,每日限额50人,约满为止”。

当一位打着领带、西装笔挺的91岁老人,精神抖擞地出现在门口时,工作人员赶紧把他迎了进来。工作人员透露:“这位老人已经连续来三、四天了,每天都站在门口问,德寿宫什么时候开馆,也不提自己要进馆的要求,就安静地面朝大门站着,看够了便离开。昨天我们馆长听说了这个事,特地交待我们,遇到这位老人一定要客客气气迎进来。”

老人叫陈望根,1932年出生,虚岁91岁,家住丁桥,是一大早坐了40多分钟地铁过来的。

陈望根告诉橙柿互动记者:“我是参加抗美援朝的老兵,热爱我国的古建筑和文物遗产,听说南宋德寿宫遗址博物馆要开了,我非常激动,就想来看看南宋时我们的房子是怎么样的。”

他还从口袋里小心翼翼掏出随身携带的抗美援朝的纪念徽章,一脸骄傲:“这还是京剧大师梅兰芳来慰问我们抗美援朝老兵时,送给我的。”

尽管已是耄耋之年,陈望根爷爷耳聪目明,口齿清晰。

今天陪他过来的还有他的大女儿陈女士。

“我爸之前抗美援朝时是做的是教官,教士兵开车,也是个司机。到今天还保持着部队里的习惯,每天打扮地很精神,家里的被子要一丝不苟地方方正正叠起来,是个对自己有要求的人。”陈女士说,“我们也是昨天才知道,我爸最近天天跑来德寿宫等开门,我们一直劝他,你没有门票,还是不要去了,去了也是白去。但我父亲个性很执拗的,他不听,说刮风下雨也要去等着,就看看德寿宫大门打开也好的。我们想想不放心,还是陪着一起来的。不过,很开心。今天爸爸没有白跑,我们一来这里,就看到门口竖了70岁老人可以登记进场的牌子,实在太好了!总算圆了他的梦。”

南宋德寿宫遗址博物馆馆长施云姝透露,德寿宫遗址本身处在杭州闹市老城区,周边老小区巨多,生活着不少年纪大的老年邻居,本身对这个遗址区还是有感情的,“自从开馆消息出去后,最近天天都有老人来门口打听,也有不少老人向我们反映,网上预约抢票太难抢,也不懂怎么操作。”施云姝说,“就像这位91岁的抗美援朝老兵,天天都来等开门,这份对德寿宫的喜爱和情谊让我们很感动。昨天我们馆方紧急讨论研究,今天开放第一天就推出了争对老年人的进馆政策,70周岁以上老人凭身份证、老年卡,可现场预约,每日限额50人,约满为止。”

不过,馆长施云姝还是建议,“如果是年纪大的老年观众,最好还是能有家人陪同一起参观。因为德寿宫内是完全按照南宋时期的建筑打造的,像重华宫、慈福宫的大殿门槛都很高,加上遗址区、园林内有不少台阶、坡道,对有些老年游客可能不是太方便。”

今年90岁的徐兰珍奶奶,算是“德寿宫”的老邻居了,家就住在旁边的河坊街。她几天前就叮嘱家人一定要为她抢票,去看看这块遗址里究竟有什么。一身大红毛衣的她,今天拄着拐杖,在儿子、儿媳的陪同下参观。儿媳莫女士说:“这是她念叨很久的心愿了,我们肯定要满足的。”

南宋德寿宫遗址博物馆馆长施云姝接受采访

关于大家普遍反映的预约难的问题,馆长施云姝今天也在现场一一向大家做了解答:“首月试运营期间每天开放500人,这是基于对遗址保护的考虑。今天我们已经有专业的遗址监测工作人员进驻,每天都会对进馆人流量对遗址带来的影响进行动态评估,从而得出一个德寿宫能容纳最大人流量的数据,我们再来逐步对进馆人数限制进行调整。所以大家不要着急,现在我们的设施也在逐步完善中,大家可以等高峰期过去后,再慢慢来逛。德寿宫会永远都在这里,等着大家。”

今天,你去德寿宫打卡了吗?

南宋德寿宫遗址博物馆预约方式,看过来——

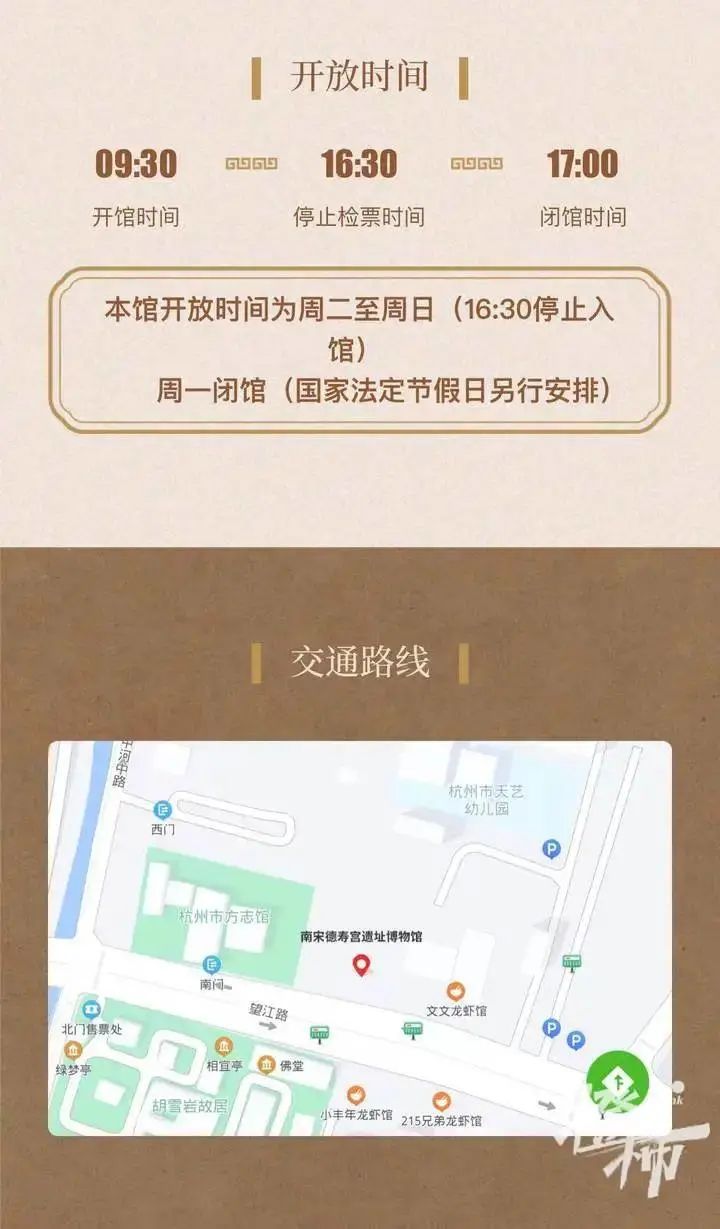

市民游客可通过“南宋德寿宫遗址博物馆”官方公众号提前1-3天预约参观,开放时间为每周二至周日上午9:30—下午5:00,周一例行闭馆。

首月为试运营阶段,其间每天开放预约500人,公众号每天零点开放新一天的预约名额。

试运营期仅提供个人参观预约,暂不接受团体预约。入馆参观需出示本人预约码或有效证件,并遵守杭州市疫情防控相关要求。

70周岁以上老人凭身份证、老年卡,可现场预约,每日限额50人,约满为止。

政协要闻