专访宇树科技,机器人是如何学会格斗的?

2025年,注定要成为人形机器人发展史上的里程碑。从首次马拉松到首场格斗大赛,这些钢铁战士正在不断突破人类想象的边界。

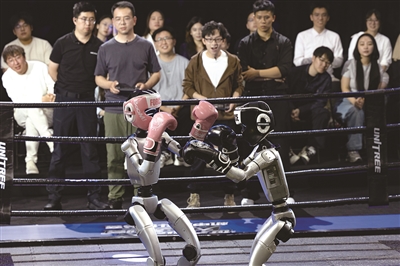

这两天,在杭州举行的史上首场人形机器人格斗大赛,就成了全球焦点。摄影师韩丹刚好就在现场,用他的镜头记录下了这场科技盛宴。

赛后,他难掩兴奋。以下是他的自述:

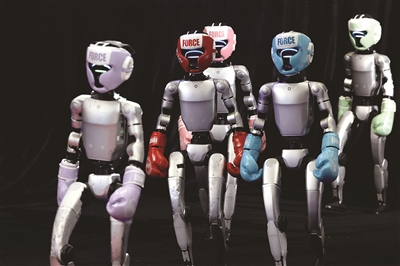

当在纯黑环境里,人形机器人戴着头套、拳套列队走出后台的那一刻,杭州奥体中心体育馆内的空气仿佛凝固了。

我又意识到,自己在见证历史:人形机器人首次“打架”。它的官方名称叫《CMG世界机器人大赛·系列赛》机甲格斗擂台赛。

说“又”是因为,上个月我刚在北京亦庄见证了另一项创举——人类历史上首场人形机器人马拉松比赛。也因为经历了马拉松,对这场格斗比赛我降低了预期,最终的结果大大超过我的想象。

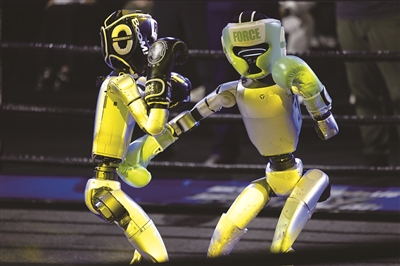

这场别开生面的赛事,分为表演赛和竞技赛。一开场,人形机器人就展示了直拳、左右勾拳、膝踢等格斗动作,充分体现了协同控制与动态响应能力。虽然只是表演,但拳拳到“铁”的碰撞,已足够点燃全场激情。

“重头戏”竞技赛,采用积分制。每轮比赛由两组选手对抗,共进行三个回合,每回合两分钟,和人类格斗赛一样,机器人击中不同部位,获得不同分数。一旦倒地就要被扣5分,若被击倒后8秒内无法起身,将面临10分的重罚。

现场参赛的机器人穿上不同颜色的护具,代表不同队伍:黑队“AI策算师”、粉队“缎机巧匠”、绿队“能量枢卫”、红队“甲胄木兰”,四支参赛队别出心裁的队名背后,是人类操作员各自的专业背景与个性。比如,“能量枢卫”的操作员是一名电力工程师。

首轮对决在“AI测算师”与“缎机巧匠”之间展开。“缎机巧匠”凭借灵活的腿部动作先声夺人,一记漂亮的侧踢拿下优势。第二回合双方陷入胶着,膝踢对攻难分高下。转折出现在第三回合,“AI测算师”突然爆发,一记精准的膝撞将对手击倒,获得本轮胜利。

决赛舞台上,由操作员陆鑫操控的“AI测算师”第一回合就用膝踢放倒了“能量枢卫”,随后更是抓住每一个防守漏洞,三回合均成功击倒对方,最终夺得“格斗之星”桂冠。

“放开去打,有一种感觉叫上头。“陆鑫赛后的话语,道出了所有参赛者的心声。

确实,这场赛事让选手和观众都“上了头”,而在专业人士眼中,更有着深层次的意义。浙江大学百人计划研究员李高峰,看到了机器人技术的无限可能,“现在它们已经掌握七八种技能,未来人类可以训练智能体自主决策调用哪些(技能)。这样的赛事能吸引多学科人才,促进学科交叉创新。”

离场时,场馆内仍回荡着金属碰撞的余音。回家的地铁上,我忍不住发了条朋友圈:“见证人类历史上第一次机器人‘打架’,相当激烈,非常精彩。”

机器人如何学会 格斗动作?

正如摄影师韩丹所看到的,和此前的马拉松比赛一样,这次格斗大赛也是由人在背后操控人形机器人,为什么要这么设置,机器人如何掌握人类的格斗技术,以及这场比赛的难点在哪?我们专访了宇树科技的专家们。

1.为什么本次比赛选择用手柄来操控G1?

宇树:此次G1采用手柄操控,让参赛者更直观、更精准地操控机器人,可提升比赛的竞技性、趣味性和实时性。此外,手柄操控更易上手,有利于扩大参赛者范围,推动人形机器人竞技普及。

2.机器人格斗动作看上去很专业,是怎么学习的?

宇树:这次比赛的格斗动作,采集自外部专业格斗人员,为AI模型提供学习参考。

3.训练格斗机器人,主要难点在哪儿?

宇树:可以总结为三点。一是瞬间爆发力要求高,需要机器人具备强大动力系统来提供足够的扭矩,以实现快速动作响应。

二是控制算法精准度和稳定性要求高,要实时处理大量传感器数据,精确计算身体各部位的运动轨迹与发力时机,实现对多关节、重心、姿态毫秒级的精准控制。

三是机械结构强度要求高,在进行该动作时,机器人的机械结构需要承受较大冲击力,对关节、骨骼等结构的强度和稳定性提出了很高的要求。

4.参赛的G1手臂有几个自由度?主要支持哪些动作?

宇树:7个自由度。比常规版多出的2个手腕自由度,使机器人在格斗中能进行更灵活的招式变化,例如勾拳、摆拳等拳击动作中的手腕调整。

5.与普通模式相比,格斗模式的平衡性训练做出了哪些调整?

宇树:会进行模拟撞击训练,让机器人在受到来自不同方向、不同力度的撞击时,能迅速做出反应并调整身体姿态。这也是为什么我们的机器人伤痕累累。

也会进行模拟机器人倾斜状态的训练,使机器人能在感受到身体倾斜时,及时采取措施进行调整。

政协要闻