4月25日,150台机器人云集江苏无锡,参加首届具身智能机器人运动会,角逐竞速跑、越野跑、足球、篮球、舞蹈等10个项目。与一周前的北京亦庄半程马拉松一样,有的机器人大步流星动作敏捷,有的则笨手笨脚频频摔倒。

再过几天,宇树科技将举办机器人格斗大赛,并进行全网直播,杭州某MCN机构的运营陆晓掩饰不住地兴奋,“这不就是现实版《铁甲钢拳》吗?”

充满戏剧性的比赛,无意间成为中国机器人产业的缩影——技术尚在爬坡,热情已然沸腾。

在这场席卷全国的机器人浪潮中,杭州企业早已布局。开年以来,浙江极克机器人科技有限公司总经理余建的手机几乎天天被打爆,机器人租金高达每天1万-1.2万元,客户仍愿意排队等候。

“商场开业、展会暖场、网络直播、高校科研,大家都想搭上这趟科技快车。”余建感慨道。

尽管在浙江大学控制科学与工程学院教授熊蓉看来,“大部分机器人都还停留在打磨样机的阶段,变成真正的产品还要一两年,而让人工智能与机器人融合,推动规模化应用,则需要更长的时间”。

宇树科技CEO王兴兴也坦言,“目前,人形机器人发展还是比较早期,马上要在工厂或者家里用起来,在全球范围内都还是一件不太现实的事”。

但所有人都无法否认一个事实:机器人正在走进日常生活,即将改变一切,全球都在为了迎接“斯普特尼克时刻”厉兵秣马。

在这场没有硝烟的较量中,杭州凭借敏锐的嗅觉和敢闯的劲头,后来居上:群核科技用3.62亿个3D模型搭建起“数字道场”,让机器人在虚拟世界中学习人类技能;宇树科技的灵巧手能轻松完成抓橙子、拧魔方等精细动作;中控技术将专业知识装入机器人“大脑”,在沙特击败波士顿动力……这些星星之火,汇聚成杭州机器人产业的燎原之势,大步迈向“钢铁侠之城”。

制图 张好蔚 橙柿灵光AI

4月的杭州,空气中已然能感受到一丝盛夏的热烈,玉皇山南基金小镇的“路演中心”人头攒动,100多家人形机器人企业和需求方在这里“相亲”。

杭州市第三人民医院药学部副主任徐欣昌带来了一袋药品,瓶装的,膏体状的,包装形状五花八门,这些药品是医院面临的难题——国内大多数医院已经在使用药房自动发药设备,但只能发放规则包装盒,对于异形包装无能为力。

和徐欣昌一样,杭州市消防救援支队、杭州市国际交流服务中心、杭港地铁有限公司、杭汽轮集团等单位也带着各自的需求来寻找理想的机器人,可惜都未能如愿。

“人形机器人发展还是比较早期,马上要在工厂或者家里用起来,在全球范围内都还是不太现实的事。”4月中旬,宇树科技CEO王兴兴在给浙江全省干部的分享课上很坦率。

然而,在机器人从业者眼中,这恰恰是杭州机器人产业区别于国内其他城市的底气之一——无处不在的开放应用场景,它和海量的数据资源能力、深厚的人工智能软件积累、扎实的制造业链条、强大的行业应用落地能力一道,构成未来“钢铁侠之城”的基座。

数据资源 杭产机器人的护城河

要让机器人解决徐欣昌们的实际需求,在“杭州六小龙”之一的群核科技首席科学家唐睿看来,利用海量可交互的三维数据集搭建“虚拟训练场”是必不可少的一环。

持续学习帮助人类从呱呱坠地直到长大成才,机器人也一样。想象一下,如果不经过训练,而是从工厂流水线拉出来就让它去跑、去跳、去翻跟头,那么机器人的每一次摔跤、磕碰产生直接经济损失不说,产业也会因此进展缓慢。

上城区莫干山路1418-40号,群核科技今年3月启用的“虚拟训练场”就在这里,28岁的“机器人大脑训练师”钱学成紧盯着屏幕,指挥机器人练习抓取透明玻璃杯。这个看似简单的动作,对机器人来说却困难重重——材质识别、空间位置、力度控制,都需要反复训练,而训练离不开数据。

数据正是杭州数字经济的“护城河”。依托阿里巴巴、网易等互联网企业的数字经济基础,杭州积累了海量数据。

以群核科技为例,其已经积累了3.62亿个3D模型,由他们开发打造的空间智能平台,小到门把手的旋转角度,大到商场的人群流动规律,都被精确记录,这些珍贵的数据资源不仅解了机器人训练的“数据饥渴”,更能大大压缩机器人从”呱呱坠地”到”长大成才”的时间。

“我们感谢群核科技团队提供的物理级真实3D场景数据。”今年3月,谷歌与斯坦福联合发表的论文中有这样一句话,坐实了杭州在数据资源方面的优势。

制图 张好蔚 橙柿灵光AI

浙江制造

杭产机器人的底座

浙江环动科技的车间内机器轰鸣,这里是生产具身智能机器人关节核心传动部件——减速器的地方。2015年,其母公司双环传动推出自主研发RV减速机,一举打破国外垄断,这也是浙江制造突破“卡脖子”技术的一次成功实践。

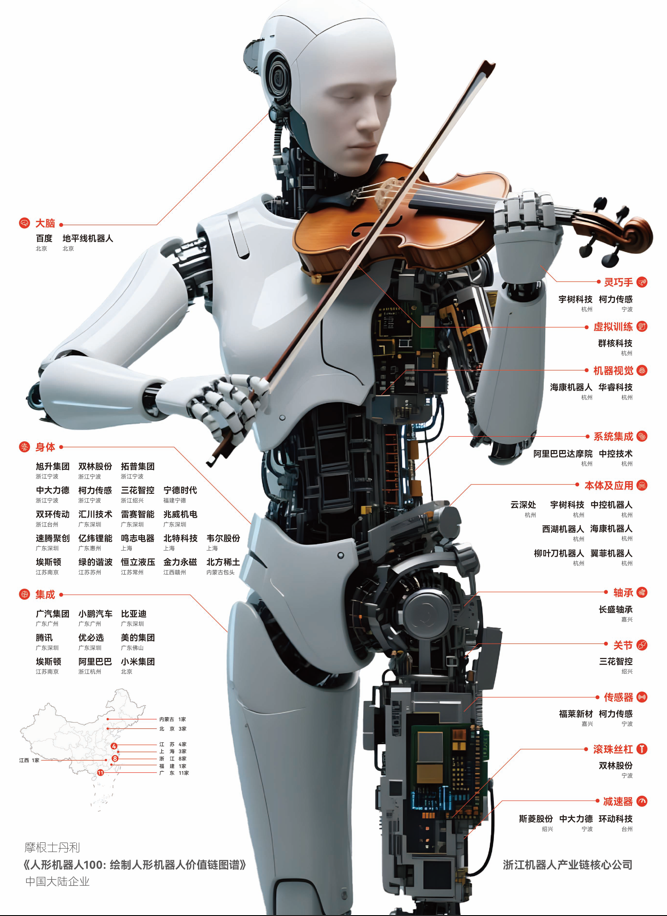

凭借在减速器领域的优势,双环传动在今年2月由摩根士丹利发布的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》(详见07版)中占得一席。

在这份由“大脑”“身体”“集成”三个单元组成的图谱中,中国大陆有32家企业入选。

如果以城市划分,杭州仅占1席(阿里巴巴),不如各占3席的北京和上海、占2席的南京,更远低于占7席的深圳,但从全省看,杭州背靠浙江制造产业链集群,仅次于11席的广东,是第三名江苏的2倍。

“杭州机器人产业的崛起是浙江制造供应链协同、政策引导与创新生态共同作用的结果。”普华资本合伙人吴晓丰认为。

众所周知,工业、汽车制造所涉及的精密制造能力(包括对减速器、伺服电机、传感器等精密部件的需求)、三电系统(电池、电机、电控),其技术累积与机器人核心部件高度重合,浙江在这一领域具有非常深厚的产业积累。

除了入选图谱的8家浙企,杭州还涌现出大批细分领域的实力派,如新剑机电的高精度行星滚柱丝杠、三相科技的高速直驱和低速直驱电机技术全国领先。

“未来随着‘汽车智能化’与‘机器人具身智能’的进一步融合,浙江和杭州有望在工业机器人、人形机器人等领域持续领跑,成为全球机器人产业新高地。”吴晓丰说。

软硬结合 杭产机器人“秀外慧中”

如果说浙江精密制造产业链集群让杭产机器人拥有“灵巧的躯干”,那么以浙江大学、阿里巴巴达摩院、之江实验室等为代表的科研机构对于AI神经网络、算法的研发则连接了机器人所需的“智慧大脑”,二者不断融合、碰撞,形成杭产机器人的另一大优势:软硬结合,海康、大华是其中的佼佼者。

机器视觉是机器人产业链中含金量极高的环节,人类看到的东西和机器看到有很大的差别,让机器在毫秒间准确识别它看到的东西并给出正确指令,这便是机器视觉的工作。

然而开发机器视觉门槛非常高:一是精度要足够高,例如在工业检测中经常需要查找到微米级的缺陷,非常考验设备性能;二是速度要足够快,要在相当于人类眨眼二十分之一的时间内完成图像采集、分析和判断等任务,需要具备强大的运算能力以及优化的软件算法来提高处理速度;三是稳定性足够高,不能因为光线变化、物体遮挡、背景干扰等因素出现漏判、误判。

也正是因为机器视觉有如此高的技术壁垒,才使得海康、大华这样的企业成为该赛道的“头部玩家”,杭产机器人也因此获得相对优势。

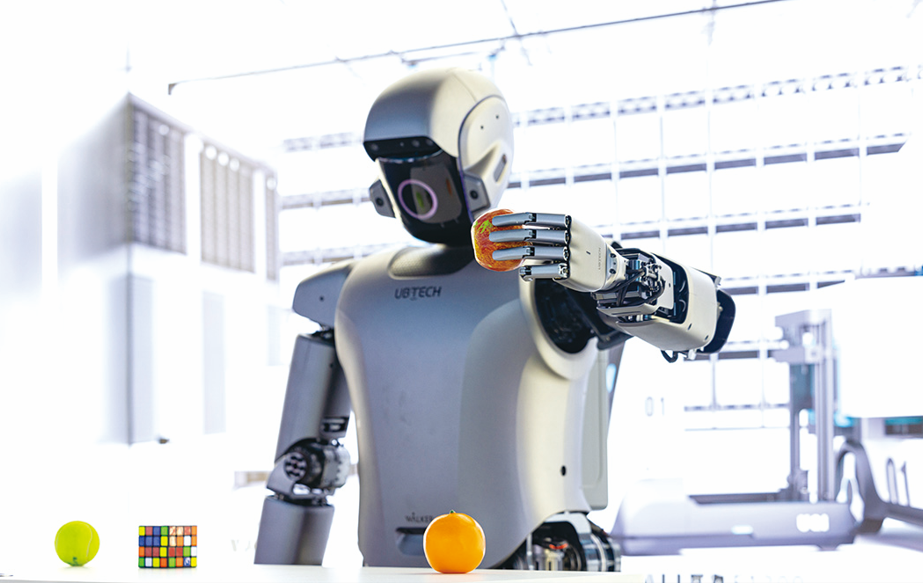

看似简单的拿苹果动作,却是目前人形机器人领域最棘手的难题之一。

应用场景

杭产机器人的独门秘籍

放眼全国机器人市场,精密减速机、伺服电机、控制器等核心零部件企业中,绿的谐波、汇川技术等都陆续突破“卡脖子”;新松、广数、埃斯顿、宇树科技、优必选等逐渐成长为本体厂商巨头——但发展机器人,不仅要有“外壳”与“骨架”,更要能绘制出让机器人大规模落地“整体蓝图”的企业,当下具备这种行业应用落地能力的机器人企业凤毛麟角。

2022年,总部位于杭州的中控技术派团队向沙特阿拉伯国家石油公司推荐自研的国产机器人。美国的波士顿动力也在跟进这一项目,双方展开了正面竞争。

“化工行业的特点是有毒、有害、易燃、易爆。”中控技术总裁助理石莹是当年的带队人,对于这场“短兵相接”,她记忆犹新,“我们发现当地的风很大,一些危险的泄漏普通传感器测不出来,会被风吹跑从而产生漏报、误报。波士顿动力作为一家纯做机器人的企业,无法理解客户复杂多变的行业特点,也无法判断客户需求的真伪和优先级。正是通过这些细节的把握,中控把石化领域的专业知识装进机器人的大脑,最终赢得石化巨头的大单。”

目前,中控技术是全球唯一同时拥有全球石油巨头、化工巨头等多家行业头部客户的机器人企业。当美国的“擎天柱”还在摆造型,中控机器人已凭借“系统作战”能力前往印度尼西亚、马来西亚、泰国、沙特等国家赚外汇了。

一个机器人产业园的 雄心与焦虑

去年以来,杭州钱塘智慧城管委会主任王剑多次带队远赴北京、深圳、武汉等地,重点接触了机器人关节、机器视觉、轻量化等一大批具备关键技术优势的公司。

“在机器人产业发展初期,技术路线和应用场景的探索空间大,杭州具有后发优势,互联网大模型化与浙江制造融合,能产生1+1>2的效果。”在王剑看来,“机器人产业在虚拟训练、视觉识别、边缘计算等技术方面存在挑战,但也蕴含着技术迭代的机遇。杭州在软硬件一体、算法算力结合方面具有先天优势,应发挥所长。”

今年3月,钱塘智慧城专门挂牌成立了智能机器人产业园,目前已落地熵基科技、动微视觉等机器视觉产业链项目16个,拥有航天润博、联核科技、欧镭激光等机器人核心功能部件企业,群核科技、中科极限元、航汇数字、创意之海等软件系统企业,迪视医疗、翊通行等优质机器人本体企业。此外,园区集结浙江大学、浙江工业大学、国家大学科技园等高校和科研机构一批专家团队,加速推动科研成果转化落地。

王剑的案头还摆放着几十个正在商谈的机器人项目资料,它们最大的共同点,是在某个细分领域“具有颠覆性技术”,王剑招引项目时将其奉为圭臬。

杭州有多少个“王剑”?没人知道,但在余杭区海创人形机器人产业创新中心、萧山区机器人小镇、西湖区云栖小镇……“王剑”正在多点开花,背后是愈演愈烈的全球机器人产业“军备竞赛”:外有特斯拉、波士顿动力、Figure持续发力,内有北上广深等多地政府发布具身智能产业三年行动计划。

所幸,在通往“钢铁侠之城”的征途上,杭州不仅有后发优势,还有包容的政府,宽松的环境,有源源不断孕育出宇树科技、云深处、群核科技这样的“六小龙”企业的沃土。

借用中国工程院院士、之江实验室主任、阿里云创始人王坚的话:“我对浙江和杭州的理解是,政府没有多管,多管没有好处。但政府提供了更大的环境,把环境创造好就行了;所谓好机制,本质上是你干你的,我干我的,但双方有共同的价值体系。这个真是其他地方难得的大环境!”

杭产机器人的竞争对手也在奋力奔跑

机器人突围 杭州还需要什么?

今年3月,杭州一场大规模线下人才招聘会挤满求职者,招聘岗位以AI算法工程师和机器人机械工程师为主。宇树科技人事经理张冬冬在现场感受到了需求两端的热情,这家在央视春晚燃起机器人之火的企业,为招聘岗位开出百万年薪。

但百万年薪也不能让张冬冬和杭州同行们高枕无忧。

4月,广东直接来到杭州“抢人”,大湾区683家龙头企业、科研平台和高校院所带来2万余个高精尖岗位,吸引2万余人投递简历,达成就业意向2400多个。

招聘现场,广东人和机器人科技有限公司以80万年薪挖走浙江大学两位人工智能方向的博士。

“人才在技术迭代中起到至关重要的作用。”浙江大学控制科学与工程学院教授熊蓉道出了杭州的隐痛。尽管拥有浙江大学、西湖大学等科研重器,但对于机器人行业顶尖人才及领军人物的需求也在提醒杭州:高端人才不仅是“发动机”,更是产业能否点火的关键。

技术上,“卡脖子”也必须警惕。杭州能造出会跳舞的“网红机器人”,但在核心部件上仍受制于人。以人形机器人的“关节心脏”——高性能伺服电机为例,国内企业生产的电机精度和寿命仅为日本产品的60%,而进口部件占整机成本高达45%。

这种窘境,让杭州迈向“钢铁侠之城”的征途戴上了镣铐。

更深层的挑战则来自产业生态,目前的机器人产业如同“散落的珍珠”:上游的减速器厂商、中游的本体制造商、下游的应用场景彼此孤立。

这意味着,杭州要抢占人形机器人的高地,必须想方设法将散落的机器人产业链有机串联起来,形成强势的产业链集群,从而打破“大厂不缺钱,小厂缺订单”的怪圈。

可喜的是,转机已显现,2024年12月,杭州市人民政府办公厅印发《杭州市促进人形机器人产业创新发展的若干政策措施》,其中提到将人形机器人整机、软件算法及关键零部件列入市重点科研项目支持范围,梳理形成攻关清单,推动人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键技术攻关。

4月15日,杭州市发改委发布《杭州市建设人工智能产业发展高地实施方案(2025年版)》,提出建设国家具身智能行业应用中试基地,打造创新联合体,加速“具身智能+人形机器人”规模化落地。

这场关于未来的赛跑终将证明:谁先补全人形机器人产业链拼图,谁就能在下一场工业革命中握住机械臂的脉搏。

政协要闻