“云上坦途”反馈路面巡检情况。

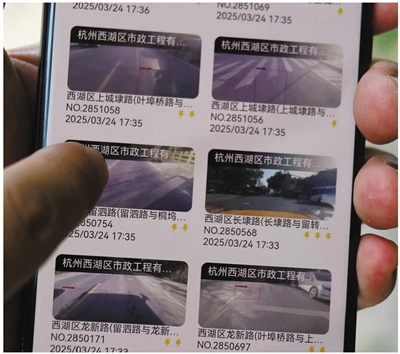

“云上坦途”显示维修工单。

巡检车上的智能设备。

今年,蒋健昌和身边不少朋友一样,向DeepSeek问了五花八门的问题,其中的高频关键词是“道路巡检”和“道路维修”。“我不是第一次把AI工具和自己的工作关联到一起了。”已经在西湖区市政工程有限公司工作8年的蒋健昌说,他早就有了自己的AI巡检助手,“它已经给我打了4年的辅助。”

目前,杭州已有900余台道路巡检车上安装了智慧感知设备,并在后台接入了AI算法,可进行路面破损等面层病害的自动识别与采集。而在2021年,还在进行人工巡检的蒋健昌与AI巡检助手初次接触时,最大的感受就是好用,“就像大家刚开始用DeepSeek时一样”。

道路巡检新模式怎么让老师傅快速上手?

蒋健昌是诸暨人,在杭州上大学,攻读给排水科学与工程专业,毕业后进入西湖区市政工程有限公司工作。刚工作时,他几乎每天骑着电动车上路巡检,负责片区的主次干道加在一起有500余条,全部巡检一遍,最快也要10天。“道路有没有问题都要靠肉眼看。”他说,肉眼观察的局限性很大,一些非显性问题容易被遗漏。“比如一条路起初只是有细纹裂缝,就容易被忽略,等真正注意到时,可能已经变成路面龟裂了。”

问题发现不及时,会导致维修变得更棘手。对此,今年已经54岁的市政工人老费深有体会。“问题越复杂,维修前期准备的事项就越多。”老费说,比如,他们需要根据路面病害程度,判断维修所需机械以及材料数量,“有时候会有点出入。”

在这种情况下,修好一条路,需要跑几次?“一次肯定不够。”老费说。

2021年,西湖区市政工程有限公司开始了AI道路巡检的初探索,在小范围内试点“云上坦途”智慧巡检。作为“95后”,蒋健昌很快就适应这一新系统的应用。“云上坦途”是通过在巡检车上安装传感器,不间断地为道路做全面“CT扫描”,分析识别道路上的坑洞、坑槽、龟裂、线裂等问题,被发现的问题会在第一时间呈现在手机的“云上坦途”应用程序上。“有它在,你可以只负责专心开车。”蒋健昌说,有了新系统,以前每天需要二三十名巡检员一起上路的工作,只需要两名司机各开一辆巡检车就能完成。

可对于像老费这样年纪略大的市政工人来说,新系统太陌生了。“我连智能手机还没玩明白,怎么用这个智能系统?”老费说。然而,经过几次培训,老费发现“新家伙”不仅没有想象中复杂,反而将原先折腾的步骤简化了。“以前人工巡检提交上来的待修点,经常十个中有两三个是描述不清的,我们还得提前去现场摸排。”老费说,“云上坦途”解决了这个问题,“它可以进行定位,路面的哪些地方有问题,我们在系统上就能看得很清楚。”

变化还发生在维修环节。老费曾遇到的材料估算不足的情况不复存在,“云上坦途”根据前端搜集来的路面问题进行数据分析,把维修时需要的材料种类及吨数预判实时传送到市政工人的手机上。“系统会根据路面坑洼的深度、面积、以往的维修模式进行预算,给我们提供参考。”老费说。

系统判断的准确率高吗?老费说:“比以前好多了。”

“扫街”轻松了,节省下来的人力用在哪?

根据“云上坦途”的系统提示,巡检员和市政工人可以看到不同道路的巡检结果,巡检结果有3种处理等级:红色代表路面问题严重,需要12小时内紧急处理;橙色代表路面问题较严重,需要24小时内处理;黄色代表路面问题暂无明显影响,需要48小时内处理。“最快一小时内就能处理掉最新发现的问题。”蒋健昌说,当智慧巡检车上路,路面问题可实时传输到市政工人的手机上,准备充分的情况下可直接出动。

AI道路巡检带来时间和精力上的节省,人力就相对“空”出来了,节省下的人力又能做些什么呢?比如老费,身负数十年道路维修经验的他,如今可以把精力集中在维修质量上。“不需要再担心耗时、耗材问题,那我们就专注一件事——把路修得更好。”他说。

2022年,杭州提出全面打造“杯水不溢”的通行环境,路要平、桥要平、井要平,开车上路要更舒适。这些概念在“云上坦途”上被一一量化,名叫“坦途指数”的道路健康指标成了最直接的参考依据。“坦途指数通过分析各种数据,给每条路打分。”蒋健昌打开手机软件,辖区内的500多条道路的健康情况一目了然,“无论是养护还是维修,我们现在都是按照最新最高的标准去执行的。”

“云上坦途”在不断升级,蒋健昌也逐渐从道路巡检员转为了辖区的管理员。和蒋健昌一样的管理员,年龄多在35岁上下。“比起年龄大些的老师傅,我们能更快一些适应智能应用。如何让师傅们更丝滑地适应新功能,帮助他们更具体地解决问题,成了现在我们最关心的事。”蒋健昌说。

4次迭代,这个“助手”在哪些方面还能更给力?

“云上坦途”从2021年至今已更新至4.0版本,而智慧巡检的应用由点到面,已达全市覆盖,成了杭州所有道路工作者的“好搭子”。“我们片区是‘第一个吃螃蟹’的。”蒋健昌说,“从最初试点,到后来根据试点成果推广到全市,这是系统不断优化的过程,也是我们和它不断磨合的过程。”

最初版本的“云上坦途”能识别的路面问题比较有限,偶尔还会闹一些“笑话”。“比如道路洒水车经过,它曾将留下的水印识别成路面裂缝。”蒋健昌说,出现这种情况,就需要使用者进行纠错,“要不断地去训练它,它才会越来越好用。”

4.0版“云上坦途”融合了人工智能、大数据、云计算等数字技术,前端的“小黑盒”感知视野延伸到了车前和左右两侧车道,能识别包括道路破损、桥头跳车、井盖沉降、地面积水等20多种道路问题。同时,它的“视力”也在不断提升。“以前的摄像头拍出来还是比较模糊的,但现在连井盖上的字都能看得一清二楚。”蒋健昌举例道。

当然,智慧巡检还有盲区。由于智慧巡检车无法开到人行道和非机动车道上,这两大区域的巡检工作目前还得靠人工。“虽然也在研发可以装在非机动车上的智能巡检设备,但目前来看,人工巡检仍不可取代。”蒋健昌说。

随着智慧巡检应用的深化,管理类、研发类岗位吸纳了不少年轻血液。“我们也需要更多更新的视角,把智慧道路这件事做得更深入。”蒋健昌说。

记者AI观察

做好效率与专注两道“加法”

记者 李胜男

听蒋健昌、老费讲他们和AI巡检助手打交道的故事,我不禁有一个疑问:是他们在应用AI巡检助手,还是AI巡检助手在给他们“安排工作”呢?

这其实是一个有趣的“双向奔赴”。AI工具大幅提升了巡检效率,明显加快了道路维修速度,这是人应用的结果;不同岗位的人越来越专注于工作中的某一领域,使得工作各环节更精细化,这是AI工具在潜移默化中对人的“再分工”。效率与专注,人和AI工具配合做好了两道“加法”。

蒋健昌说,他们还在尝试道路巡检维修智能化的再升级,比如,研发机械手或无人巡检车。这个过程可能是漫长且充满挑战的,但方向很清晰——让事更高效,让人更专注。

政协要闻