良渚这个实验室,为什么在研究土?

实验人员在采集遗址土样本 受访者供图

走进良渚古城遗址监测管理中心的潮湿环境土遗址保护实验室,仿佛进入了一个精密的医学检测中心。实验室里,实验人员小心翼翼地擦拭着玻璃器皿,酒精灯的火苗把桌上的不锈钢镊子映得亮闪闪。旁边的工作台上,整齐摆放着一排排试管,上面都贴着标签,里面浸着不同颜色的土样。这些看起来普普通通的泥土,有可能藏着破解潮湿环境土遗址保护难题的密码。

实验室里,38份来自浙北地区不同遗址的土样静静躺在恒温冰箱里,灰黑的、赤红的、赭黄的……近日,实验人员正忙着给这些土做精密的“体检”。从这些土的“体检报告”里,就有可能找出文化遗产的普适性保护方案。

土遗址研究,国内几乎是空白

为什么要研究土?

“看起来就是几袋泥土,但有可能记录着几千年的历史。”实验室文物保护负责人高海彦道出了这项研究的本质。

今年以来,实验室团队带着工具跋涉于浙北的田野之间,从多处遗址点采集到了38份土样。很多时候,研究人员要踩着打滑的田埂去遗址点取样,有些遗址考古发掘后即将回填,他们就从地表刨下一块泥,装进采样袋。

这些样本,是历史信息的唯一物质留存。

“医生要了解人体的各项指标,我们也要了解土传递的信息。”高海彦介绍,这是团队为破解潮湿环境土遗址保护难题新启动的研究。

这次研究,源于一个迫在眉睫的现实——良渚遗址是典型的南方潮湿环境土遗址,常年要面对湿度带来的结构破坏、苔藓和微生物病害、渗水和掏蚀等世界性难题。过去几年,团队积累了不少“治病经验”,但还需要做更广泛的对比研究,来验证这些经验是否适用于其他遗址。记录土样的基础数据,是开展研究的第一步。

“了解一个人的身体状况,一般看身高、体重、肤色深浅乃至体检报告里的各项指标。研究土遗址保护,同样要了解这些数据。”高海彦说。

带回实验室的土,接受了全方位“体检”,包括外观颜色、颗粒密度、微观结构、化学成分以及渗透性等数十项指标。每次体检,都相当于为土样建立了一份详细的“健康档案”。

实验团队正计划建一个标本库,给每份土样做一张“电子身份证”。扫一扫二维码,它们的“出生地”、成分指标、密度等情况就能一览无余。

“研究结果将为浙江的遗址保护提供参考,也将为全国乃至全球的遗址保护提供借鉴意义。目前,从全国范围来看,这个领域的研究几乎是空白。”高海彦透露,团队计划在今年完成全省的遗址的土样采集,把不同遗址的土样统一收录,形成数据库。

来自浙江各地遗址的土样本

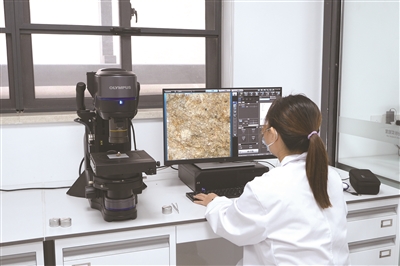

实验人员在分析土样 记者 周辰璐 摄

专为“五千岁老人”看病的医院

良渚古城遗址这位“五千岁老人”,需要如同呵护婴儿般的细致关怀。潮湿环境土遗址保护实验室,好比专门为这位“老人”开设的医院。

为了解决遗址表面苔藓和霉菌的问题,团队和浙江大学合作,研发了一款植物精油,是“宝宝也能用的植物配方”。

“很多植物本身就带有杀菌功能,像樟脑丸能驱虫。”高海彦介绍。团队从植物里提取精油,用来抑制苔藓和霉菌生长,“相比化学药剂,植物精油天然安全,用自然的力量去抵抗自然的侵害,对人和遗址的伤害都小”。

遗址的保护措施也一直在做动态调整。

之前,团队与浙大合作研发了“喷一次管半年”的植物精油,如今,已有一些苔藓对其产生抗药性,只能保障四五个月的效力。最近,相关人员一直在调整配方,团队正在加紧研发“植物精油2.0版”。

除了更新“旧药方”,团队还在寻找新的保护办法。

“我们在老虎岭遗址地下空间架设了特殊的光谱灯箱,用特定的波段光线抑制苔藓霉菌的生长,目前还在实验阶段。”高海彦说。

实验团队还找到了对付蚁狮的办法。

“它们会在疏松的土里打出倒三角形的坑,埋伏在底部捕捉蚂蚁。这些陷阱不仅破坏了遗址土体的表观形态,还会让表层逐渐疏松、加速风化。”高海彦说。

为了消灭蚁狮,团队索性抓了一批回来饲养——它们几乎不吃不喝也能顽强存活,用常规方法根本拿它们没办法。

化学方法对蚁狮消杀很有用,但副作用也大,会对遗址本体造成伤害。

于是,他们就蹲在蚁狮边上,天天守着,盯着它们慢慢“施工”。令人惊讶的是,蚁狮对土壤条件极为挑剔:太硬的土挖不动,太松的土又黏不牢。大家一边看着蚁狮忙碌,一边记录不同土样中陷阱塌陷、堆积的细节。

能不能通过控制遗址土壤的硬度、颗粒径度等条件防住蚁狮?

经过多次对照实验,终于有了答案——没有杀虫剂,没有破坏遗址,只是改变了土壤的物理条件,就让蚁狮“无处安家”。

最近,团队又把重心放在了土壤掏蚀病害上。

所谓掏蚀,就是水流渗入土体内部,把土颗粒一粒粒带走,时间长了,就会在遗址里形成空洞,就像牙齿被蛀掉一样。

针对这个问题,他们提出了“牺牲层材料与工艺”的思路。高海彦打了个比方:“就像预防龋齿一样,先在容易出问题的地方垫一层保护层,就像给牙齿涂氟。”

这些方法背后,有一个共同的原则:最少干预。

“能不动遗址本体,我们就不动。五千岁的老人,可经不起大动干戈。”高海彦说。

保护良渚古城遗址

没有一劳永逸的答案

10月18日-20日,第三届“良渚论坛”将在杭州举办,来自全球的约400位专家学者将围绕“文明重光:文化遗产与人类文化多样性”展开深度对话。

良渚古城遗址,是实证中华五千年文明史的世界文化遗产,具有信仰与制度象征的系列玉器等出土物,以及规模宏大的城址、功能复杂的水利系统、等级差异悬殊的墓地等,都佐证着这里曾存在一个以稻作农业为经济支撑的区域性早期国家。

这些由泥土构成的“大地史书”,是文明最直接的见证。

“大家一眼能看到陶器、玉器等‘显眼’的文物,却很少关注古人踩过的路面、夯筑的城墙或房屋地基。”高海彦道出了土遗址的特殊价值,“它们承载着更为厚重的历史证据,却往往被忽视。”

保护良渚古城遗址,是一场与自然之力的持久博弈。在高海彦看来,“人类所能做的,是延缓而非阻止消亡”。全球气候变化带来的极端天气频发,更让保护工作充满变数。保护团队需要不断调整环境控制参数,动态优化保护方案。每隔一段时间,保护小组的成员就要对环境控制装置的阈值做出调整。

当前,团队正将研究视野从良渚拓展至全省,通过对浙江各地土遗址的系统采样和对比分析,探索潮湿环境土遗址保护的共性与特性,或将揭示良渚保护经验是否具备推广价值。

“如果各地土质特性差异显著,就需要因地制宜制订保护策略。”高海彦说,未来,团队还将与两广、福建等南方潮湿地区开展合作研究,让“土体检”的边界不断延伸。

保护良渚古城遗址没有一劳永逸的答案,站在新的历史起点上,良渚古城遗址的保护不仅关乎一段辉煌的历史,更关乎当下与未来。良渚古城遗址监测管理中心潮湿环境土遗址保护团队正在建设的土遗址“基因库”,将为破解潮湿环境文物保护这一世界难题贡献中国智慧。

政协要闻