良渚这个实验室,为什么在研究土?

实验人员在采集遗址土样本 受访者供图

走进良渚古城遗址监测管理中心的潮湿环境土遗址保护实验室,仿佛进入了一个精密的医学检测中心。实验室里,实验人员小心翼翼地擦拭着玻璃器皿,酒精灯的火苗把桌上的不锈钢镊子映得亮闪闪。旁边的工作台上,整齐摆放着一排排试管,上面都贴着标签,里面浸着不同颜色的土样。这些看起来普普通通的泥土,有可能藏着破解潮湿环境土遗址保护难题的密码。

实验室里,38份来自浙北地区不同遗址的土样静静躺在恒温冰箱里,灰黑的、赤红的、赭黄的……近日,实验人员正忙着给这些土做精密的“体检”。从这些土的“体检报告”里,就有可能找出文化遗产的普适性保护方案。

土遗址研究,国内几乎是空白

为什么要研究土?

“看起来就是几袋泥土,但有可能记录着几千年的历史。”实验室文物保护负责人高海彦道出了这项研究的本质。

今年以来,实验室团队带着工具跋涉于浙北的田野之间,从多处遗址点采集到了38份土样。很多时候,研究人员要踩着打滑的田埂去遗址点取样,有些遗址考古发掘后即将回填,他们就从地表刨下一块泥,装进采样袋。

这些样本,是历史信息的唯一物质留存。

“医生要了解人体的各项指标,我们也要了解土传递的信息。”高海彦介绍,这是团队为破解潮湿环境土遗址保护难题新启动的研究。

这次研究,源于一个迫在眉睫的现实——良渚遗址是典型的南方潮湿环境土遗址,常年要面对湿度带来的结构破坏、苔藓和微生物病害、渗水和掏蚀等世界性难题。过去几年,团队积累了不少“治病经验”,但还需要做更广泛的对比研究,来验证这些经验是否适用于其他遗址。记录土样的基础数据,是开展研究的第一步。

“了解一个人的身体状况,一般看身高、体重、肤色深浅乃至体检报告里的各项指标。研究土遗址保护,同样要了解这些数据。”高海彦说。

带回实验室的土,接受了全方位“体检”,包括外观颜色、颗粒密度、微观结构、化学成分以及渗透性等数十项指标。每次体检,都相当于为土样建立了一份详细的“健康档案”。

实验团队正计划建一个标本库,给每份土样做一张“电子身份证”。扫一扫二维码,它们的“出生地”、成分指标、密度等情况就能一览无余。

“研究结果将为浙江的遗址保护提供参考,也将为全国乃至全球的遗址保护提供借鉴意义。目前,从全国范围来看,这个领域的研究几乎是空白。”高海彦透露,团队计划在今年完成全省的遗址的土样采集,把不同遗址的土样统一收录,形成数据库。

来自浙江各地遗址的土样本

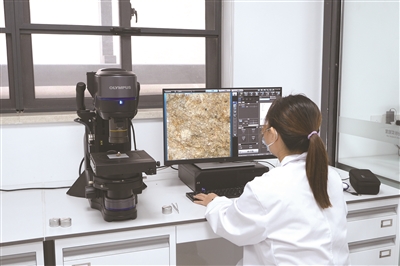

实验人员在分析土样 记者 周辰璐 摄

政协要闻